公益保护地“黄埔军校”访学记

1月14日-16日,【社会公益自然保护地联盟】选拔了10名来自一线的优秀网络课程学员,他们大多来自正在筹备建立公益保护地的公益组织中的骨干。这三天,一行人分别前往了老河沟自然保护中心和关坝自然保护小区,学习公益保护地的建设和运营经验。

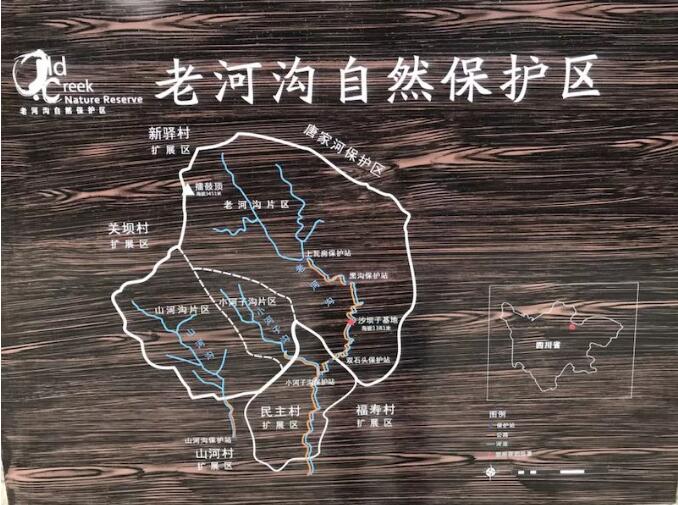

老河沟自然保护区是桃花源基金会管理的第一个保护区,也是中国第一个由社会资金支持、民间机构管理、政府部门监督的社会公益型保护区。曾有媒体把这一尝试称作自然保护区的“改革开放”。老河沟坚持科学保护与社区发展并重。一个健康的自然保护地管理模式不是不断地往里砸钱,而是要探索了一条可持续运营的道路,让保护地拥有自我造血的能力。只有这样,保护区管好了、周边村民富起来了、资金良性循环起来,保护的效果才能持久。

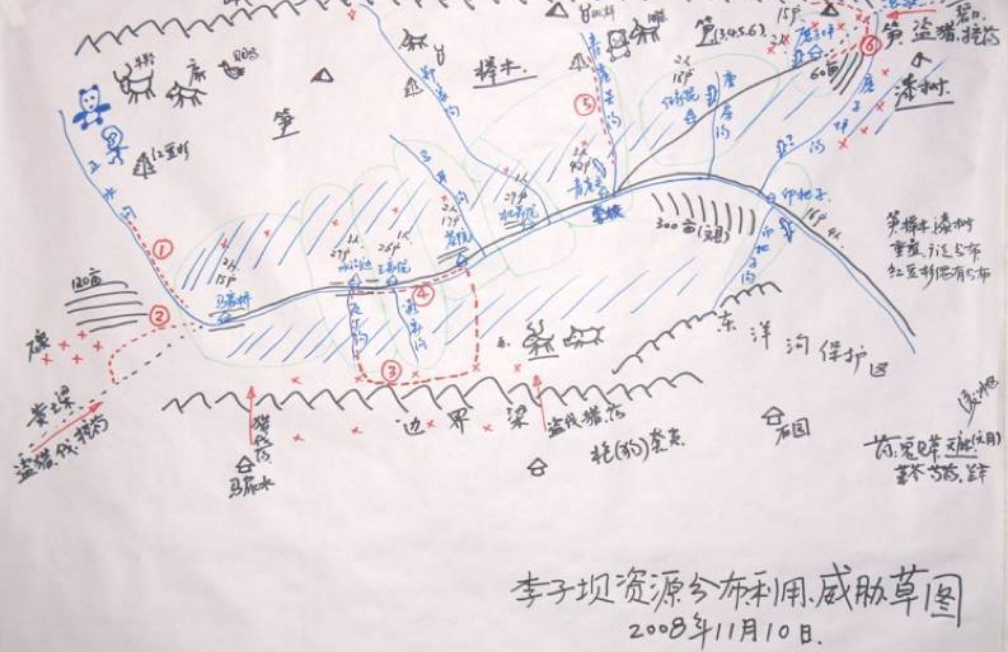

关坝自然保护小区是在山水自然保护中心协助下建立的四川省唯一一个由林业厅认可的自然保护小区。由社区为主体的保护模式,是目前公益组织比较愿意开展的公益保护地模式。特点是建立合作社和自然保护中心,在社区中选拔巡护员,开展定期巡护和监测;同时建立合作社,发展集体绿色经济。近几年,关坝自然保护小区通过生态保护带来的收益占全村总收入的比重达到15%,关坝村民正在从自然保护中逐渐增加的收益。

保护区实地访学

2012年建立的老河沟自然保护区,虽然依托民间组织管理,但管理体系已实现专业化和标准化,巡护制度和执法支持制度都十分健全。在老河沟,学员们对巡护监测制度和社区产品开发等工作有了系统认识。

在1月14日的课程中,学员们还意外地亲身经历了老河沟保护中心配合森林公安抓获一名持枪盗猎分子的全过程。相信这次一线的实战经验,会更好的帮助未来公益保护地的管理人员理解保护地的核心工作与价值。

另一方面,社区工作也是老河沟自然保护区最重要的工作之一。老河沟通过引入社会资源,帮助周边社区发展,实现了当地社区在生态保护中致富。开发了包括蜂蜜酒、腊肉等在内的很多生态产品,通过生态产品开发不仅能让当地社区受益,还能够反哺自然保护,支持保护区的运营与发展。

在分享中,老河沟自然保护中心分享了曾经走过的很多弯路,这些教训甚至比经验更重要。有效避免了公益组织重蹈覆辙,要尊重市场规律,用市场化的方式来运作生态产品。

学员分享

这是我第二次来老河沟参观学习,与之前相比较,老河沟保护地的硬件设施,管理团队配备等有了质的提升,保护地也已经建立了一套适合老河沟的管理体系,值得我们去学习借鉴。

老河沟自然保护中心分工明确,设立了三个检查站对外来人进行宣传,三级巡护体系,护林防火及野外救援等演练,特别值得公益保护地借鉴点。老河沟的社区工作做的非常好帮助当地老百姓致富,这样的保护模式特别值得借鉴。

从老河沟的访学中,可以明显的感到保护工作是长期的,值得长期的投资。老河沟在社区发展上的分享很有价值,让我能够反思我们如何用市场的手法来进行社区产业开发,而非仅以良好的愿望来运作。

在关坝自然保护小区,政府可持续的购买村民保护服务,且自然保护小区每年都能拿到生态林补偿资金,支持保护小区的保护。这是NGO的工作影响政府资金和政策改变使用方式的典型案例。

协助执法是老河沟保护区特别亮点的地方,顺畅的与执法机构制止野生动物破坏事件。

在老河沟自然保护区,深刻的体会是要把我们的想法变成村民的想法,这样才能更好的调动村民的积极性与主动性,更好的为保护工作服务。同时应该处理好科研与保护工作的关系,将科研成果服务于保护工作,这样的科研才是有价值有意义的。

制度与机制是保障。在老河沟学到三级巡护、联合巡护、社区走访三级响应的做法,更目睹巡护员作为协警与公安紧密配合、有效处置违法事件的过程。

多方合作很重要。社会组织与社区不仅要聚焦保护的目标,更要互相包容、坚持保护、不离不弃。面对不理解,要忍耐,先做出成效再静等花开。

克服NGO幼稚病,助力社区制定规则,实现自我保护与发展。

保护机构进入社区做工作时的方式。应该去探究老百姓需要什么,而不是我们需要什么。只有以更加耐心的方式,才能减少保护与发展之间冲突矛盾。

社区工作方法在保护工作中成为大家共同的关注和需求,老河沟拓展区与关坝保护小区的社区工作中NGO经验与坑,例如对于社区为主体生态产业规模化的误区、保护人员与社区的联系机制以及资金规划与退出机制的思考等都能为日后开展保护提供借鉴。

随着【社会公益保护地联盟】中公益保护地数量的逐步增加,老河沟自然保护区,关坝自然保护小区等优秀的公益保护地正成为向国内公益组织进行人才培养的“黄埔军校”。